Essay

Puppenspielkunst für Eilige

oder Vom Aufsetzen, Ablegen und Wiederfinden einer Maske – Ein Parforceritt durch die Theatergeschichte in zehn Tauchgängen

von Jörg Lehmann

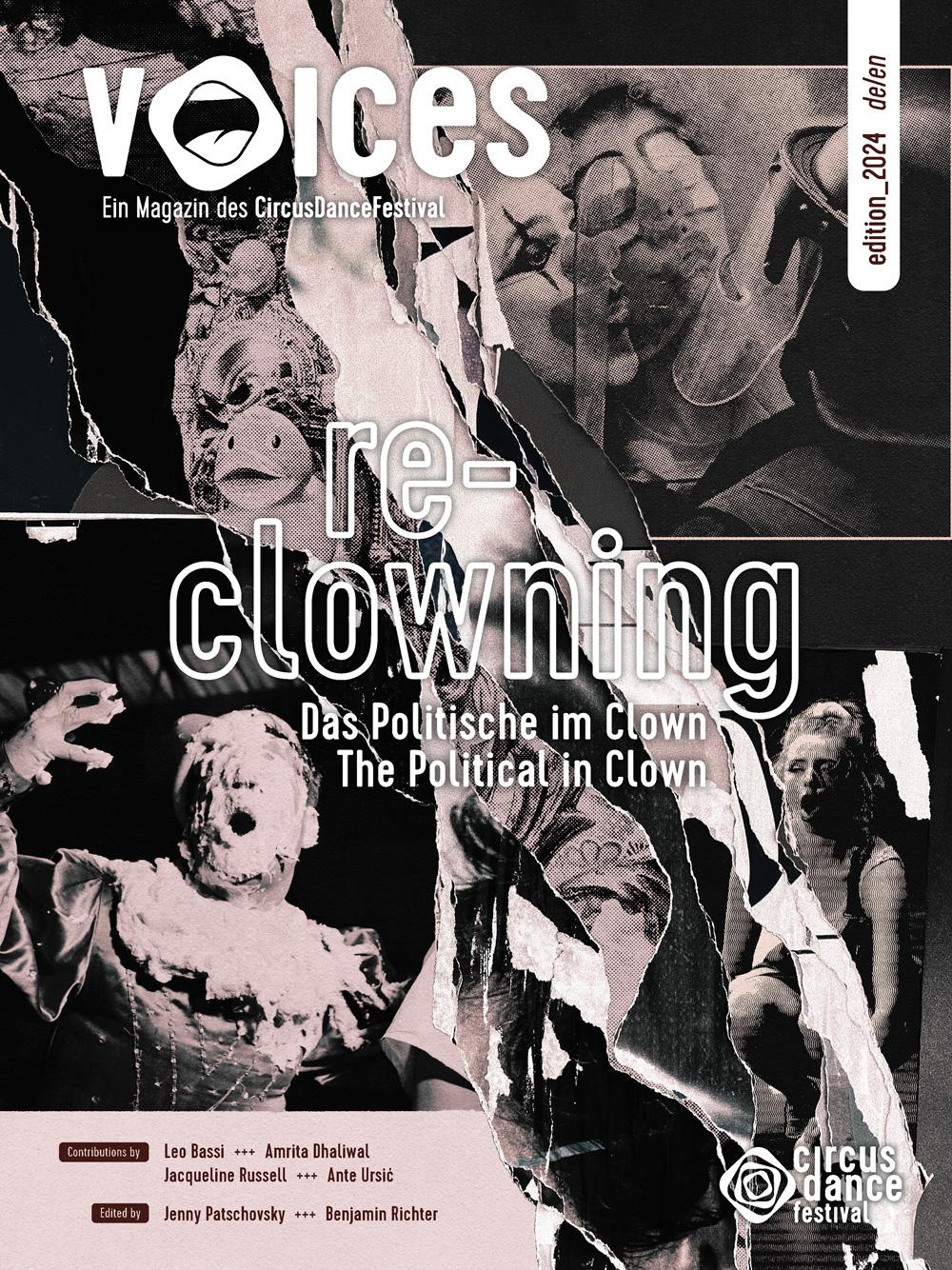

Erschienen in: Puppe50 – Fünf Jahrzehnte Puppenspielkunst an der HfS Ernst Busch Berlin (12/2023)

Assoziationen: Theatergeschichte Puppen-, Figuren- & Objekttheater

„Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt!“ (Thomas Bernhard)

Wir wussten es alle. Die Musikerin, die unsere Proben mit Tönen und Geräuschen so wunderbar vorantrieb. Der Puppenspieler, der die Ente mit unendlichem Witz und in schöner Bodenhaftung gründeln ließ. Die Schauspielerin, die die Idee hatte, Wolf Erlbruchs Bilderbuch „Ente, Tod und Tulpe“ auf die Bühne zu bringen, folglich uns alle versammelt hatte und selbst den Tod spielte, sowieso. Irgendwann würden wir an die Stelle kommen, an der die Ente sterben musste. Erlbruch hat diesen Moment nicht gemalt, im Buch geschieht „es“ beim Blinzeln, während man eine Seite des Buches umblättert. „Mir ist kalt“, sagte die Ente eines Abends. „Willst du mich ein bisschen wärmen?“ Ente und Tod stehen sich gegenüber, halten sich an den Händen, wie zum Tanz. Umblättern. Auf der nächsten Seite heißt es dann: „Zarter Schnee schwebte in der Luft. Etwas war geschehen. Der Tod schaute die Ente an. Sie atmete nicht mehr. Sie lag ganz still.“ Noch einmal weiterblättern, schon trägt der kleine Tod, der eher wie ein Kind aussieht, die nun leblose Ente zum Wasser, gibt ihr die Tulpe mit und einen Schubs, und dann gehen beide auf die letzte große Fahrt. Noch einmal blättern, alles blau, nur noch Wasser, über zwei Seiten, am Rand steht der nun sehr kleine Tod. So ist es gezeichnet. Ein wenig traurig und sanft, unendlich und schön.

Auf unserer kleinen Bühne wurde viel probiert, geredet und immer mehr gegrübelt, je näher der Höhepunkt der Geschichte rückte. Der Regisseur fand es wichtig, dass die Stille des Sterbens, also das stumme Umblättern der Buchseite, sich auf der Bühne als ihr Gegenteil ereignete. Er imaginierte einen kreischenden Gitarrenton, grelles, blendendes Licht, Stroboskoplicht, er sprach von Led Zeppelin, spielte Luftgitarre und hoffte auf einen Einfall.

Irgendwann war es so weit. Musik trug das Geschehen, dann Stille. „Mir ist kalt“, sagte die Ente eines Abends. „Willst du mich ein bisschen wärmen?“ Der Tod bückte sich und streckte der Ente seine Hände, die in schwarzen Handschuhen steckten, entgegen, die Tulpe quer im Mund, wie im Buch. Die Ente, eine Handpuppe auf der Spielerhand, legte sich langsam in des Todes Arme, wurde dort behutsam empfangen; jetzt hätte man es mit einem scharfen E-Gitarren-Riff versuchen können, vielleicht auch ohne Strobo. Aber es kam anders: Die Ente richtete sich noch einmal auf, schaute, es war deutlich zu sehen, mit einem unbestimmten, die ganze Welt umfassenden Blick zurück zum Puppenspieler, der ihr mit einem angedeuteten Lächeln antwortete. Dann legte sie sich wieder in die Arme des Todes, der Puppenspieler zog langsam seine Hand aus der Puppe – und mit einem sanften Impuls, der jetzt schon von den Händen der Schauspielerin ausging, die den Tod spielte, wechselte die Puppe hinüber.

Später, während der Vorstellungen, war es in diesem Moment immer ganz still. Bei einer Abendvorstellung hatte jemand ein Weinglas mit in die Veranstaltung genommen und ließ es in die Totenstille dieses Moments (hinein)fallen. Kein Zischen, niemand zeterte, nicht einmal ein abfälliger Blick. Es klirrte. Die Dinge spielten Theater. Alle hatten verstanden.

„Ich ahnte mehr als ich verstand. Aber der Sprung macht die Erfahrung, nicht der Schritt.“ (Heiner Müller)

Was ist das Besondere, die Kraft, letztlich das magisch Andere dieser Theaterform? Was ist es, das da von der Bühne herab in unerhörter Einfachheit und Leichtigkeit, aber mit Nachdruck nach uns greift? Ist die Puppe, der Schatten, das Objekt, das Ding vielleicht so etwas wie das „mythische Element“ des Theaters? Dazu müssen wir uns von der kleinen Ente inspirieren lassen und auf einen Tauchgang gehen – in die Geschichte des Theaters.

Eins: Anfänge

Betrachten wir die Entwicklung des Theaters der Dinge, das Konstanza Kavrakova-Lorenz eine „spezifische Art der Darstellungskunst“ nennt, dann ist seine Genese selbstverständlicher Teil der etwa 2500 Jahre währenden Geschichte des europäischen Theaters. Die „Geburtsstunde“ dieses Theaters der Dinge liegt vermutlich in einem ähnlichen Zeithorizont, in dem auch das Aufkommen der griechischen Tragödie jene Zäsur markiert, an der das Theater nach einer lakonischen Bemerkung Bertolt Brechts eben durch seinen Auszug aus dem Kult „Theater wurde“. Doch: Lässt sich ein wie auch immer gearteter Beginn dieses Spiels definieren? Mit Sicherheit haben seit Urzeiten Menschen mit Schatten, Masken, Puppen und Objekten gehandelt und gespielt. Im Ritual der Prozession etwa wurde ein Götterbildnis mitgeführt, bewegt und damit gleichsam mit Bedeutung aufgeladen. Durch eine solche Form des rituellen Handelns mit einem Ding wurden dann im 5. Jahrhundert v. Chr. die Dionysien eröffnet, indem am Vorabend des großen Tragödien-Wettstreits nach Einbruch der Dunkelheit bei Fackelschein das (zuvor) außerhalb Athens in einen Tempel verbrachte Bildnis des Maskengottes Dionysos zurück in das nach ihm benannte Theater gebracht wurde. Die Spiele, das Theater, konnten erst nach dieser Heimholung stattfinden: nachdem man sich der Anwesenheit des Gottes, zu dessen Ehren sie stattfanden, versichert hatte.

Dem toten chinesischen Kaiser wurde eine komplette Armee aus Terrakotta mit ins Grab gegeben, statt Menschen wurden Puppen geopfert, der ägyptische Pharao nahm einen Teil seines Hofstaates zumindest als Nachbildung mit auf seine letzte Reise. Aber: Wann aus diesem kultischen, rituellen Handeln eine bewusste Darstellung zur Schaffung eines Abbilds, also Theater wurde, wann genau der Moment war, in dem dieses Handeln mit Dingen veröffentlicht, zur Schau gestellt, zur Unterhaltung feilgeboten oder instrumentalisiert wurde, liegt im berühmten Dunkeln. Die Geschichte des Theaters der Dinge, die auch eine Geschichte der Ausgrenzung, Unterprivilegierung bis hin zur Unterdrückung und Verfolgung ist, mäandert in ihrer Erscheinung und ihrer Bezeichnung auf vielfältige Weise und tritt uns im Laufe der Zeiten etwa als Puppen- oder Figurentheater, Maskentheater, Schattentheater, Objekttheater, als Materialtheater, aktuell auch in digitalen Spielarten und letztlich in unendlichen Variationen dieser Formen entgegen. Wie aber ist das Theater der Dinge zu fassen, wie ist es beschreibbar, was macht es unverwechselbar? Es ist einerseits ein permanentes Gegenmodell zur Schauspielkunst und ihrer Entwicklung von der imitatio naturae zur realistischen Menschendarstellung – und doch ist es allein aus dieser rein vergleichenden Position nur unbefriedigend zu erzählen. Viele Linien wären denkbar, doch welche benennt das Wesen dieser Theatergattung? Was ist ihr Kern? Was genau ist in unserem Verständnis das Theater der Dinge? Was sind die Bedingungen, unter denen es, wie Werner Knoedgen formuliert, „zu seiner eigenen Notwendigkeit und formal-ästhetischen Konsequenz findet, so dass es durch keine andere Art der Darstellung ersetzt werden kann“?

Oder anders gefragt: Ab wann ist das Herausziehen der Spielerhand aus einer Handpuppe, die eine Ente darstellt, als Vorgang des Sterbens dieser Ente berührend – und zwingend?

Zwei: Die Maske

Beginnen wir versuchsweise mit folgender Frage: Was ist Theater, was ist Theatralität? Theater ist der Ort des Schauens (griechisch: theatron – Schauplatz) und konstituiert sich erst durch den aktiven, gerichteten Blick der Schauenden. Ohne den Blick von außen auf den Platz wird dieser nicht zu einem Schauplatz, erst der Blick schafft die Rahmung. Stellen wir uns den Blick als einen Blick in zwei Richtungen vor: Wenn auf dem Platz nichts „vor sich geht“, wird kein Schauender den Blick darauf richten. Wenn aber von „außen“ niemand schaut, wird sich „innen“ auf dem Platz kaum etwas regen. Der Schauplatz und damit das Theater impliziert also eine Dualität und ein Verbindendes zugleich. Dieser Gedanke wird uns später noch näher beschäftigen. Doch zunächst:

Was geht nun auf diesem Schauplatz vor sich? Zu allen Zeiten gab und gibt es ein Streben des Menschen, eine Sehnsucht nach Verwandlung. Im Tanz, im Rausch, in der Ekstase gelang es ihm, seinen Göttern nahe zu sein. Er konnte aus sich heraustretend ein anderer werden. Auch die Dinge konnten sich verwandeln. Die Maske des Dionysos, die im gleichnamigen Theater über einem Pfahl hing, gab den Gott vor, der Gott selbst war anwesend. Und: Der Mensch konnte sich mit Hilfe der Dinge verwandeln. Doch wie geht diese Verwandlung im Theater nun genau vor sich? Der französische Philosoph Jean-François Lyotard hat es auf die verblüffend kurze Formel gebracht: „Verstecken-Zeigen. Das ist Theatralität.“ Zur Form geronnen scheint diese Beschreibung im ältesten Theatermittel schlechthin zu sein, das eben auch – und deshalb interessiert es uns hier – ein Ding ist und der Verwandlung dient: die Maske. Was tut die Maske, was bewirkt ihr Aufsetzen durch einen Spielenden im theatralen Prozess? Sie verbirgt das Gesicht ihres Trägers, sie verweist dadurch auf etwas anderes, sie zeigt, indem sie verbirgt – ein wunderbares, geheimnisvolles Paradoxon. Der Mensch verdeckt ausgerechnet das, was ihn am erkennbarsten macht, sein Gesicht. Etwas Bekanntes wird bewusst verborgen, um etwas zu Entdeckendes für die Zuschauenden absichtsvoll schaubar zu machen. Das Maskenspiel wäre somit in unserem Verständnis zentral für das Theater der Dinge, da mit der Maske ein Ding, ein Drittes, das eben nicht der Mensch ist, in den Fokus gestellt wird. Im Theater der Dinge konstituiert ein Ding, ein Objekt oder eine dinglich verkörperte Figur den Kommunikationsprozess, den wir Theater nennen. Um es in ein Bild zu bringen, stellen wir uns eine Bühnenszene vor: Wo sich im „Menschentheater“ der Darsteller des Ferdinand im 5. Akt von „Kabale und Liebe“ vielleicht sein Hemd aufreißt, um uns das beginnende Sterben seiner Figur nach dem Genuss der tödlichen Limonade zu zeigen (darzustellen), löst der spielende Mensch im Objekttheater vielleicht eine Tablette im Wasser (oder in der Limonade, das ist dann eine Frage des Humors) auf, um uns vom Ableben des schillerschen Helden zu erzählen. Beide vermitteln uns etwas über den Menschen, über sein Leben, seine Liebe und seinen Tod, nur die Mittel der Darstellung sind nicht die gleichen. Der Schauspieler muss seine persönliche Vitalität in dieser Szene mehr und mehr verbergen: Er „wird“ scheinbar selbst zum Sterbenden, wirft sich vielleicht zuckend mit seinem Körper dem Publikum entgegen – während der Spielende im Theater der Dinge eben ein Ding, ein Objekt mit Bedeutung auflädt und stellvertretend „erzählen“ lässt, sich selbst und seine Körperlichkeit, vergleichsweise transpirationsfrei, zurücknehmend. Beide aber zeigen uns in bewusster Entscheidung etwas, verweisen auf etwas, indem sie etwas anderes ebenso bewusst zurücknehmen: es folglich verbergen.

Drei: Zeigen durch Verbergen

Über Jahrhunderte hinweg wurden Theater und Theatralität durch die Maske gerahmt und definiert – und durch sie in jedem Moment des Spiels als ein artifizielles Geschehen, eben als Theater, erkennbar. Die erste institutionalisierte Form des Theaters im 5. Jahrhundert v. Chr. in Athen war ein reines Maskentheater: Chor und Spieler traten maskiert in die Orchestra bzw. aufs Proszenium. Die Maske kam aus dem Kultischen, war vielleicht Stellvertreter eines Verstorbenen, einer mythologischen Figur, war ein Totem und wurde fortan, in der Blütezeit der attischen Tragödie, zu einem Ding, das den theatralen Prozess jeweils entscheidend konstituierte und prägte. Um es erneut in ein szenisches Bild zu bringen: Da stand dann ein Mann (!) in einem einfachen Gewand (Chiton) auf ihn erhöhenden Bühnenschuhen (Kothurnen), den Kopf unter einer Maske verborgen, und rief als verlassene Medea ins Theaterrund: „Oh, ich Unglücksweib!“ – und keiner der dicht gedrängt Sitzenden hätte mit an Stanislawski geschultem Blick insgeheim geantwortet: „Das glaube ich dir nicht!“ In diesem Theater ging es ganz offenbar nicht um Gesicht und Psychologie, um Mimik, Tränen und Augenblitz: Nein, es wurde mittels der Maske gezeigt. Dieses Spiel der doppelten Anwesenheit (des Darstellenden und der Rolle) bleibt in der Commedia dell’Arte von der zweiten Hälfte des 16. bis ins 18. Jahrhundert lebendig und produktiv, allerdings mit einer neuen Gewichtung von Spielendem und Maske (oder Mensch und Ding).

Die Masken der Commedia, die im Unterschied zu denen der Antike nicht mehr aus mit Kleister gestärktem Stoff, sondern aus Leder bestanden, wurden für die Spielenden gewissermaßen zu einer zweiten Haut. Sie verbargen nur noch die obere Gesichtshälfte, während die untere, also vor allem der sprechende Mund, sichtbar blieb. Es entstand eine faszinierende Mischfigur, halb künstliches Wesen, halb Mensch: ein Hybrid. Etwas wurde bewusst verborgen, etwas anderes dadurch exemplarisch gezeigt. Durch die Bekanntheit der Figuren, deren Namen zum Teil ikonografisch wurden, die durch ihre jeweilige Maske und spezifische Körperlichkeit und Bewegungen definiert waren, bedurfte es keiner dramaturgischen Hinführung oder Exposition: Im Moment des Spiels waren Handlungen und Konflikte unmittelbar und auf Zuruf präsent. Die dramatische Spannung entstand durch die Art und Weise der Ausführung, also durch die besondere Qualität der Rollengestaltung, weniger durch die vermittelten Inhalte. Natürlich war die Maske im Laufe ihrer uns bekannten Geschichte einem permanenten Bedeutungswandel unterworfen, der wiederum nicht losgelöst von der Geschichte des europäischen Theaters insgesamt betrachtet werden kann. Uns soll sie hier lediglich als Theatermittel, als konstituierendes Mittel der Verwandlung und Verfremdung interessieren. Selbst in der theaterarmen Zeit des europäischen Mittelalters stand sie – ex negativo – im Fokus des Interesses, war sie es doch, die die vehemente Kritik der Kirche am Theater auf den Punkt brachte. „Für monotheistische Religionen, wie zum Beispiel das Christentum, ist Maske prinzipiell nicht akzeptabel, weil kurz gesagt, der eine Gott die absolute Figur ist.“ Dennoch oder gerade deshalb könnte man zugespitzt sagen: Das europäische Theater war lange Zeit ein Theater, in dem sich der Mensch im Spiel durch ein Ding – die Maske – verwandelte, transzendierte, größer wurde als er selbst. Dieses Theater bewegte sich in einem stets klar abgesteckten Rahmen des Artifiziellen. Bis heute ist die lachende und die weinende Maske das verbindliche, so kaum reflektierte Symbol des Theaters, eben nicht nur für die beiden Gattungen der Tragödie und der Komödie, sondern im Grunde für den Akt der Verwandlung des Menschen im Spiel. Erst mit dem Ablegen der Maske in der Neuzeit tritt der Mensch mit seinem Körper ins Zentrum des theatralen Tuns, werden Figur und darstellerisches Instrument eins. Er erzählt fortan mit sich selbst als Material über den Menschen, über seine Nöte, seine Zerrissenheit. Shakespeares Figuren etwa sind, wenn auch aus der Tradition des Volkstheaters kommend, Menschen, nicht mehr Götter oder durch Typisierung vordergründig fassbare Charaktere, wenngleich auch sie in einer „Maske“, nämlich im Schutz des Versmaßes agieren und so ihre Künstlichkeit bewahren. Doch schon der Hobbydarsteller Hamlet fordert 1601 im gleichnamigen Stück ein „natürliches Spiel“ von den in Helsingör eintreffenden Schauspielern.

Ein früher Verweis auf das Ziel einer realistischen Menschendarstellung im Dienste der Dramatik, auch wenn wir nicht wissen können, ob der Verfasser uns damit tatsächlich etwas über seine Vorstellung einer anzustrebenden Spielweise mitteilen wollte. „Sägt auch nicht zuviel mit den Händen durch die Luft, so – sondern behandelt alles gelinde!“

Auch Molières Figuren tragen auf der Bühne keine Masken mehr, aber die Typisierung eines Charakters ist in seinen Stücken angelegt und wird von ihm geradezu exemplarisch eingesetzt. Er überspitzt eine Charaktereigenschaft, um Komik zu generieren, wie schon ein Blick auf die Titel zeigt: „Der eingebildete Kranke“, „Der Geizige“, „Der Menschenfeind“, die zugleich an Ideen, an Entwürfe für Masken erinnern.

Im 18. Jahrhundert lieferte sich Carlo Goldoni einen erbitterten Kampf unter anderem mit dem Dramatiker Carlo Gozzi um eine realistische Darstellung des Menschen. Er will die Komödie in Italien in geordnete Bahnen lenken, das Obszöne, aber auch das Vorhersehbare, das Typische und damit das Stereotyp, letztlich die Masken aus ihr verbannen. Lessings Figuren, um den Blick auf die ersten bedeutenden dramatischen Entwürfe in deutscher Sprache zu lenken, wurzeln zwar noch tief in der Tradition der Commedia dell’Arte und ihres Maskenspiels, doch ist etwa sein Major Tellheim aus der 1767 uraufgeführten „Minna von Barnhelm“ mehr Mensch als Typ, mehr Psychologie als Maske. Der Mensch und sein Gefühlsleben rücken ins Zentrum des Interesses. Nicht mehr das Wiedererkennen eines theatralen Archetypus durch das Publikum konstituiert den Kommunikationsprozess, sondern das Interesse wird auf den im Spiel erst entstehenden und vom Publikum zu erkennenden Einzelfall gelenkt: Theater wird zur mitfühlenden Arbeit der Zuschauenden. Auch für andere Figuren in Lessings Stücken gilt diese neue Ausformung, die Innenansichten werden feiner, das Seelenleben wird ausgebreitet, das Laute und Grelle dagegen gemieden. Mit „Ach, Sie weinen schon wieder, schon wieder, Sir!“ beginnt Lessing 1755 fast programmatisch sein Trauerspiel „Miss Sara Sampson“. Es geht nicht mehr um Helden, Götter, Narren und Diener, um theatrale Archetypen, sondern um den Bürger und sein kompliziertes Seelenleben. Das Spiel selbst agiert fortan auf der Grundlage dramatischer Texte, die es ermöglichen und zugleich fordern, das Extemporieren wird gegeißelt und zeitweise sogar verboten (wie durch Maria Theresia 1752 in Wien). Die durch die Maske, den Typ getragene Theatralität weicht der Literarisierung. Speziell in Deutschland geht diese Entwicklung, im Bestreben, ein Nationaltheater zu schaffen, also über das Theater zur Nation zu werden, mit der energischen Eliminierung alles Anarchischen, Subversiven, „Unregelmäßigen“ einher.

In der Kritik an der Figur des Hanswurst verdichtet sich diese Auseinandersetzung und führt letztlich zu seiner „Verbannung“ im frühen 18. Jahrhundert. Mit der Aufklärung beginnen die Versuche, die Schauspielkunst als Kunst der Menschendarstellung zu beschreiben und zu erforschen. Goethe gießt seine „Regeln für Schauspieler“, die er den Spielenden des ihm anvertrauten Weimarer Hoftheaters ab 1803 im Rahmen einer frühen Form der Schauspielausbildung auferlegt, sogar in Paragrafen. Diese beschäftigen sich in erster Linie mit Gesetzen für die Deklamation der Texte, halten aber auch ganz praktische Ratschläge bereit: „Um eine leichtere und anständigere Bewegung der Füße zu erwerben, probiere man niemals in Stiefeln.“

Hier beginnt eine Zeit der Erforschung und Systematisierung der Schauspielkunst, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert mit dem Wirken Konstantin Stanislawskis am Moskauer Künstlertheater „Die Möwe“ zweifellos ihren Höhepunkt erreicht. Dessen akribische Theaterarbeit wird von Bertolt Brecht in (wiederum!) aufklärerischer Absicht aufgenommen und kritisch weitergeführt. In seiner praktischen und theoretischen Arbeit an einem Epischen Theater nimmt er letztlich die Wirkungsmechanismen der Maske wieder auf. Im Mittel der Verfremdung entdeckt er sie neu, um ein Theater zu schaffen, das gesellschaftliche Zusammenhänge sichtbar machen und damit als veränderbar zeigen kann.

Kurzes Luftholen an der Wasseroberfläche – unsere Ente als Handpuppe, vom Arm gestreift (Verfremdung!) hätte ihm gefallen. Der Vorgang selbst vermutlich weniger – Sterben und Tod, unveränderlich, daher nicht interessant.

Vier: Künstlichkeit und Konstruktion

Da das Schauspiel seit dem 18. Jahrhundert mehr und mehr mit der Forderung nach Natürlichkeit des Spiels und später mit genauester Menschen- und damit Seelendarstellung verbunden wurde, ist es nur allzu naheliegend, dass infolge dieser ästhetischen Neuorientierung auch die Bühne symbolisch vom Zuschauerraum getrennt wurde. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstand ein Spiel hinter der sogenannten „Vierten Wand“. Die Familie in Gerhart Hauptmanns 1890 uraufgeführtem Drama „Das Friedensfest“, die sich am Weihnachtsabend im Wohnzimmer versammelt und kurz darauf furchtbar streitet, tut in jedem Moment so, als sei gar kein Publikum anwesend und das Geschehen ein Ausschnitt aus dem realen Leben. Mit diesem Spiel, in dem das real anwesende Publikum quasi negiert wird, ist im Naturalismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts der Höhepunkt jener theatergeschichtlichen Entwicklung erreicht, die alles Artifizielle und mit ihm den gesamten Bühnenapparat mit großer Sorgfalt verbergen will. Die Bühne soll die Natur widerspiegeln, die Maske verschwinden. Diese Entwicklung des Theaters muss durch die vielfältigen Reformbestrebungen und Revolten der Avantgarden des

20. Jahrhunderts unter der Losung einer „Retheatralisierung“ mühsam aufgelöst und überwunden werden.

Und das Theater der Dinge? Wir können es wieder in ein Bild bringen: Während die Schauspielerin, der Schauspieler die Maske vom Gesicht nimmt und wegwirft, um fortan mit der Rolle zu verschmelzen, behält sie der Darstellende im Theater der Dinge in der Hand. Er spielt und agiert in der sogenannten offenen Spielweise auf zwei Ebenen, mit sich selbst und mit der Maske (der Rolle). Diese Form der Darstellung ist zutiefst episch verankert. Im Theater der Dinge gibt und gab es keine „Vierte Wand“, niemals hat es behauptet, nicht Theater, sondern Leben zu sein. Wenn ein Ding den Kommunikationsprozess zwischen Bühne und Zuschauer bestimmt, das dafür hergestellt (Hand- oder Tischpuppe), an die Wand geworfen (Schatten), an Fäden gehängt (Marionette), digital erzeugt oder aber als ein Objekt aus unserer alltäglichen Umgebung vor den Augen des Zuschauers mit einer bestimmten (neuen) Bedeutung aufgeladen wird oder im Materialtheater überhaupt erst entsteht: dann wird uns immer auch die Künstlichkeit des Spiels gezeigt und bewusst gemacht. Dieses Wissen macht die Zuschauenden für die Dauer des Spiels zu Verbündeten, denn das Spiel, die Belebung des (eigentlich) leblosen Objekts durch die Animation, ist für die Dauer der Darstellung mit diesen verabredet. Das Spiel bleibt immer Spiel. Oder anders gesagt: Die Bühne bleibt ein artifizieller Ort. Dieser grundsätzlich andere Weg der Darstellung – im Gegensatz zur sich verfeinernden Menschendarstellung – generiert eine ganz besondere Art der Aufmerksamkeit im Publikum. Das Machen und das Gemachte sind in jeder Sekunde schaubar, und dennoch oder gerade deshalb kann der Vorgang einer künstlerischen Konstruktion selbst an Leichtigkeit gewinnen: poetisch werden. In dieser Poesie scheint dann vielleicht „das Andere“ auf, die Sprache der Dingwelt, in der das fast zufällig sich Ereignende, der Wechsel einer eben noch animierten Handpuppe vom Subjekt zum Objekt, von einer quietschfidelen Ente zur toten Stoffpuppe keine Marginalie ist, sondern ein Bild für eines der letzten Dinge.

„In meinem Theater muß die PUPPE zu einem Modell werden. Dadurch kann die erschütternde Empfindung des TODES und die Situation der Toten übermittelt werden. Die PUPPE als Modell für den lebendigen Schauspieler.“ (Tadeusz Kantor 1975)

Fünf: Spiel, Darstellung und Tod

„Wesen des Theaters ist die Verwandlung. Und die letzte Verwandlung ist der Tod.“ So hat Heiner Müller in ahnbarer Freude an sinistrer Verdichtung das Spiel auf der Bühne mit Blick auf den spielenden Menschen überschrieben. Im Theater der Dinge hingegen wird dieses Oszillieren zwischen Spiel und Leben, Spiel und Tod gerade durch die konstituierende Anwesenheit von Dingen auf der Bühne beträchtlich erweitert und modifiziert. Durch die beschriebene Verabredung der Verlebendigung eines eigentlich leblosen Dings vor den Augen und damit unter der Beobachtung der Zuschauenden wird es zu etwas Besonderem; es atmet vielleicht, es bewegt sich, es lebt. Endet die Animation, die Verbesonderung, die Rahmung, so erlischt auch sein Bühnenleben, das belebte Ding stirbt. Das Ding geht wieder in das große Schweigen der Dingwelt ein. Die Brüchigkeit des Daseins, seine ständige Gefährdung, vielleicht sogar der Wert des Lebens an sich, wird so im Theater als etwas Besonderes sichtbar und vor allem: sinnlich erfahrbar. Der Tod der von der Spielerhand gestreiften Handpuppe unserer Ente war nicht „als ob“ – er war real. Statt der Illusion von Wirklichkeit erfahren die Zuschauenden die Wirklichkeit der Illusion. Paradoxerweise gewinnt das Theater der Dinge seine Leichtigkeit durch die Anwesenheit des Todes, dem großen Schweigen als denkbare, permanente Alternative während des lebendigen Spiels. Es ist gleichsam ein Sich-Hinwegsetzen über die irdische Schwere der Vergänglichkeit – durch das Verweisen auf ihre Anwesenheit. Diese plötzlich zu erkennen – da kann einem schon mal ein Glas aus der Hand fallen.

Sechs: Das andere Theater

Theaterreformerische Ansätze und Seismologen des Ästhetischen haben immer wieder auch auf die Verluste in der Entwicklung der europäischen Bühnenkunst hingewiesen, die sich seit der Inthronisierung der Vernunft im Zuge der europäischen Aufklärung nur noch als Menschendarstellung begreift, die Masken abgelegt und das Herstellen des Theaters immer geschickter verborgen hat. Dabei haben Theatermachende, Künstler und Künstlerinnen, Philosophen immer wieder das Andere Theater, das Theater der Dinge, zum Referenzpunkt kritischer Bestandsaufnahmen des jeweils aktuellen Schauspieltheaters, der Oper oder des Tanzes gemacht und dabei en passant ein Reservoir mitunter utopischer Visionen für die Kunst der Bühne insgesamt entworfen. Einige Schlaglichter: Auf dem Höhepunkt des deutschen Idealismus etwa fragt der hellsichtige Dramatiker Heinrich von Kleist 1810 in einem Zeitungsaufsatz „Über das Marionettentheater“ nach dem Verlust der Grazie, dem Verschwinden der Anmut des denkenden, da über sein Tun reflektierenden Tänzers (Darstellers) und stellt ihm die Vollkommenheit der Bewegung einer Marionette gegenüber. Richard Wagner fordert 1872 in „Über Schauspieler und Sänger“ eine Wiedergeburt des Theaters im Geiste des Gesamtkunstwerks. Er empfindet Ekel angesichts des Spiels auf den Bühnen der angesehenen Theater seiner Zeit. Auf dem Heimweg von einem dieser Häuser findet er, offenbar selbst von der Entdeckung überrascht, Erholung und ästhetischen Genuss inmitten einer gebannt schauenden Menge ausgerechnet vor einer Kasperbude. Der Symbolist Maurice Maeterlinck wird in seinem Aufsatz „Androidentheater“ 1890 als einer der Ersten radikal: „Vielleicht wäre es notwendig, alles Lebendige ganz von der Bühne fernzuhalten.“ Er hat noch keine konkrete Vorstellung von einem zukünftigen Theater, das seiner Forderung, ein „Tempel des Traums“ zu sein, gerecht werden könnte. Er sucht aber bewusst nach einer „beträchtlichen Anzahl zusammenhängender Maßnahmen“, die in der Lage sind, die menschliche Präsenz auf der Bühne so zu zügeln, dass das Leben auf der Bühne wieder symbolisch werden kann. „Es ist schwierig vorauszusehen, mit welcher Zusammenstellung von Wesen ohne Leben der Mensch auf der Bühne ersetzt werden soll, doch hätten uns beispielsweise die seltsamen Empfindungen, die der Besuch eines Wachsfigurenkabinetts vermittelt, seit langem schon auf die Spuren einer vergangenen oder neuen Kunst bringen können.“ Und er findet die Maske wieder, welche die Griechen in ihrem Theater genutzt haben, wie er sagt, „um die Gegenwart des Menschen abzuschwächen, das Symbol zu entlasten.“ Die darstellende Kunst im anbrechenden 20. Jahrhundert wird nachhaltig von der Erfindung der Regie geprägt. Parallel zu dem aufkommenden Zweifel, ob die zentrale Stellung der Schauspielerin, des Schauspielers unter den Theatermitteln haltbar ist, rückt nun die Arbeit der Regie in den Fokus des Interesses. Einer der Ersten, auf den die Bezeichnung Regisseur in unserem heutigen Verständnis zutrifft, ist Edward Gordon Craig. Nach einem schönen Bonmot von Peter Zadek gab es zwar schon vor ihm Regisseure, aber die waren eher „Verkehrspolizisten“, dafür verantwortlich, dass die Schauspieler auf der Bühne „nicht kollidierten“. Diese neue Art der Regie soll gewissermaßen aus der Draufsicht ein Bild erschaffen können, und dies möglichst ungestört von den unwägbaren Gefühligkeiten der Darstellenden. Das kann nach tiefster Überzeugung Craigs, der die von ihm herausgegebenen Zeitschriften programmatisch „The Mask“ (1908–1929) und „The Marionette“ (1918/19) nennt, nur mit Hilfe der Puppe gelingen, die er poetisch als „Übermarionette“ bezeichnet. Craig, der selbst als Schauspieler startet, wird über die Arbeiten als Bühnenbildner und Regisseur zu einem der wichtigsten Theaterreformer des 20. Jahrhunderts, der frühe Verkünder einer Retheatralisierung. Oskar Schlemmer hinterfragt während seiner Arbeit am Bauhaus in Dessau das zeitgenössische Theater aus Sicht der Bildenden Kunst und ist überzeugt von der Mechanisierbarkeit der Welt. In einer von ihm konstatierten Zeit „zerfallender Religionen, die das Erhabene tötet“, setzt er in „Mensch und Kunstfigur“ 1925 auf den „Tänzermenschen“, auf die „mechanische Kunstfigur“. Und Antonin Artaud stellt auf den Spielplan seines in großen Teilen Wunschbild gebliebenen „Theaters der Grausamkeit“ von 1935 dann: „Objekte, Masken, riesige Figuren“.

Sieben: Kurze Rast

Hier, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und mit dem Auftauchen des Phänomens der historischen Avantgarden, müssen wir die Ente samt Tod und Tulpe kurz verlassen, ebenfalls auftauchen, um Luft zu holen. Unser Tauchgang mit und ohne Maske durch die Theatergeschichte muss Halt machen, um das, was wir unter dem Begriff „Theater der Dinge“ zu fassen suchen, auf einem anderen Weg zu verfolgen. Dazu ein weiteres Schlaglicht: 1905 entwirft der bereits erwähnte Craig ein Szenarium, das er mit vier Skizzen illustriert und „Die Treppe“ nennt. Die Stufen dieser Treppe werden durch Licht, durch die auf ihr gehenden Menschen usw. in wechselnde Bedeutungszusammenhänge gebracht, eine Geschichte wird erzählt. Craig selbst sagt dazu: „Obwohl mich der Mann und die Frau bis zu einem gewissen Grad interessieren, so ist es doch die Treppe, die mich bewegt. Die Figuren beherrschen die Treppe eine Zeitlang; aber die Treppe bleibt immer.“ Was meint das? Das Ding, das Material, das Objekt tritt selbst ins Zentrum des Theaters. Für Craig wird die Treppe, die er für seine theatrale Skizze entwirft, selbst zum eigentlichen Zentrum der Erzählung, sie beansprucht Subjektstatus. Sie wird das Drama, es findet nicht zwischen den Menschen statt, die sie benutzen – dabei bleibt sie, was sie ist, die Treppe. Ihre Verwandlung, ihr Wirken als Subjekt, geschieht durch unsere gedankliche Einbindung, wir, die Zuschauenden rahmen, beleuchten, ergänzen und deuten sie. Sie selbst bleibt „nur“: eine Treppe. Seine später beschriebene „Übermarionette“ illustriert nicht länger einen Vorgang, sondern soll selbst Träger und Sinnstifter werden, ihre aus vordramatischer Zeit mitgebrachte Kraft (Magie) soll selbst ausstrahlen und damit konstitutiv für den Bühnenvorgang werden. Wobei Craigs „Marionette“ letztlich ein im Spiel zur Puppe stilisierter Schauspieler ist, ein Mensch, der zur Puppe wird, damit auf der Bühne „Kunst und Realität nicht länger vermischt wird“.

Die Literatur, der dramatische Text, wird aus dem Zentrum der Darstellung genommen oder ganz der Bühne verwiesen: „Schluss mit den Meisterwerken!“, so Artaud 1933. Kurt Schwitters, der selbst kein Dadaist sein wollte, aber zweifellos zu deren Feld gehört, fordert 1919 in seinem Aufruf „An alle Bühnen der Welt“ die Merzbühne und ordnet gefundene Dinge, Objekte des Alltags, in den von ihm geschaffenen Collagen, ohne sie zur Illustration einer semantischen Einheit zu nutzen: Die mögliche Erzählung entsteht erst im Kopf des Betrachters. Geradezu milde räumt er ein: „Menschen selbst können auch verwendet werden.“

An dieser Stelle – verwiesen sei auch auf das Wirken der Bühne im Bauhaus und die Einflüsse anderer Avantgarden der 1920er Jahre und die beginnenden Experimente des Surrealismus – knüpft eine weitere Traditionslinie des Theaters der Dinge an. Sie führt zurück zu okkulten / magischen Praktiken vom Animismus bis hin zu den noch im 19. Jahrhundert nachweisbaren Effigies, bei denen Strafen stellvertretend an Objekten vollzogen wurden, aber auch zur Schaustellung von Automaten auf Jahrmärkten, etwa wenn es bei der berühmten Schaustellerdynastie Familie Schichtl seit 1869 hieß: „Heute Hinrichtung!“

Diese nicht-literarisch-aufklärerische Tradition ließe sich über den Höhepunkt des politisch-kulturellen Umbruchs der 1960er und 1970er Jahre bis in die Gegenwart verfolgen. Wenn eine Ikone der Performance Art, Marina Abramović, dem zu ihr strömenden Publikum 2010 zuruft: „the artist is present“, dann könnten wir für diese Art des Theaters der Dinge zugespitzt sagen: „the material is present“. Nicht der Mensch tritt mit den Dingen auf, verwandelt sich und sie, sondern das Material selbst ereignet sich. Das ist die andere Bedeutung, die andere semantische Seite des Titels „Theater der Dinge“.

Es ist das Spiel, das Theater mit Dingen, aber eben auch das Theater der Dinge, das sich hier klar an der Schnittstelle zur Bildenden Kunst verorten lässt und dennoch darstellend bleibt. Diese Geschichte ist noch nicht geschrieben – aber der Betrachtende des Theaters der Dinge sollte bereit sein, ab dieser Zäsur – dem Wirken der historischen Avantgarden am Beginn des 20. Jahrhunderts – zwei Wege der Genese dieser besonderen Art der Darstellung zu denken. Das Ding, das einmal konstitutiv zum Mittler einer Narration wird, auf etwas verweist – oder das Ding selbst, das sich ereignet, sich erzählen will, das durch seine Materialität und spezifische Beschaffenheit den Vorgang selbst einfordert und bestimmt.

Acht: Ding, Puppe und Sprache

Nach dieser kurzen Rast an Land wieder abgetaucht und zurück zum Theater an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert! Immer noch mit der Frage im Tauchgepäck – was ist das, was da nach uns greift, wenn eine Handpuppe stirbt, indem sie sich als Instrument vom Spielenden löst? Oder genauer gesagt, der Spieler sein Instrument abstreift? Um die Jahrhundertwende wird aus verschiedenen Beweggründen nicht nur das Spiel mit den Dingen für ein erwachsenes Publikum wiederentdeckt. Mit der Zurückdrängung der Illusionsbühne und des psychologisch-realistischen Spiels durch die Avantgarde kehrt die Puppe auf die Bühne zurück. Sie wird zur Möglichkeit einer Alternative, als am Ende des 19. Jahrhunderts ein Mittel der Darstellung in Zweifel gezogen wird, das bis dato zentraler Bestandteil des Spiels auf der Menschenbühne war: die Sprache. „Aber man wird einmal aufhören müssen, das Wort zu überschätzen. Man wird einsehen lernen, daß es nur eine von den vielen Brücken ist, die das Eiland unserer Seele mit dem großen Kontinent des gemeinsamen Lebens verbinden, die breiteste vielleicht, aber keineswegs die feinste. Man wird fühlen, daß wir in Worten nie ganz aufrichtig sein können, weil sie viel zu grobe Zangen sind, welche an die zartesten Räder in dem großen Werke gar nicht rühren können, ohne sie nicht gleich zu zerdrücken.“ So schreibt 1889 Rainer Maria Rilke (der außerordentlich puppenaffine Maeterlinck-Übersetzer) über sein Unbehagen angesichts der vielen Worte auf der Bühne. Und das in einer Zeit, in der der Naturalismus seinen Siegeszug antritt und den Dialog auf der Bühne zu seinem zentralen Mittel macht! Worte und Sprache geraten in den Verdacht, die Dinge nicht wirklich wiedergeben zu können, das Unbewusste nicht benennen zu können. Hugo von Hofmannsthal bleibt es 1902 vorbehalten, mit „Ein Brief“, dem Schreiben des fiktiven Schriftstellers Lord Chandos, an eine der gewichtigsten Figuren der Renaissance, Francis Bacon, den Aufschlag zu tun. Die von Hofmannsthal erfundene Figur des Chandos versucht dem Mäzen und Bewunderer Bacon zu erklären, warum er nach anfänglichen Erfolgen nicht mehr in der Lage ist zu schreiben. Nach vielen Details und Freundlichkeiten fallen dann die entscheidenden Sätze: „Es ist mir ganz und gar die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen […]

Die Worte zerfielen mir im Mund wie modrige Pilze.“ Auch das an den Sprechakt des Spielenden auf der Bühne geknüpfte Wort (der Dichtung) scheint nunmehr leer, verbraucht, nicht mehr in der Lage, tatsächlich Auskunft zu geben, Sinn zu stiften. Das Theater der Dinge kennt aus seiner Geschichte verschiedene Spielformen, die mit diesem Phänomen arbeiten und bewusst damit umgehen. Das japanische Bunraku trennt seit jeher das Spiel der Puppe, ihre Bewegungen, von der Sprache. Die Worte kommen nicht von ihr, sondern von einem Erzähler, der am Rand der Spielfläche sitzt. Richard Teschner geht in seinem künstlerischen Marionettentheater „Der Figurenspiegel“ in Wien 1938 einen Schritt weiter: Er verwendet für seine Marionetten die Darstellungsart der Pantomime. In einem Brief an Peter Brann schreibt er: „Die menschliche Sprache habe ich aus künstlerischen Gründen ausgeschaltet. Ich hatte von jeher die Empfindung, daß die natürliche und „lebensgroße“ Stimme der dahinterstehenden Sprecher weder im Stil noch im Format zu den unterlebensgroßen Marionetten paßt.“

Nach den Erschütterungen zweier Weltkriege und den in der Folge noch einmal virulenter gewordenen Sprachzweifeln und den nicht zu vergessenden heiter-grimmigen Sprachspielereien des DADA konstatiert etwa der Schweizer Dramatiker Max Frisch, dass die Marionette etwas könne, was das Schauspiel nicht vermöge: Durch die Trennung von Sprache und (Puppen-)Körper zum „Wort, das im Anfang war, das eigenmächtige, das alles erschaffende Wort“ zu gelangen. Robert Wilson verpuppt seine Schauspieler durch choreografierte, sich wiederholende Bewegungen, stilisierende Kostüme und Schminkmasken (!) und eine konsequente Trennung von Sprache und Körper. Und er findet ab Mitte der 1980er Jahre in Heiner Müller einen Autor und Arbeitspartner, der seine Dramen längst nicht mehr nur für Menschen denkt, die an Tischen sitzen und durch Türen gehen, und vor allem: deren Sprache explizit nicht mehr nur als psychologisch-realistischer Sprechakt zur Erzeugung von Handlung gedacht ist. Dieses Potential wird in dieser Zeit vom Puppentheater Neubrandenburg im Zuge der Arbeit an Heiner Müllers „Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande“, gespielt mit Marionetten, unter konsequenter Trennung von Sprache und (Puppen-)Körper neu entdeckt. Knut Hirche, der damalige künstlerische Leiter, im Rückblick: […] „die Puppe läßt keinen Naturalismus zu, erzwingt Dichtheit in Spielweise und Form. Das hängt mit dem Widerspruch von Bindung und Offenheit zusammen. Und in den Müller-Texten ist das eben auch ganz stark, wie es entsteht, weiß ich nicht, aber von der Wirkung her steht Konkretheit heutiger/jüngster Geschichte im Material, im Gegensatz zur Unmöglichkeit von Interpretation. Dadurch wird der hohe Grad von Dichtheit deutlich. Das war […] 1983 die Entdeckung für uns.“

Spätestens seit „Murmel, Murmel“ 2012 erlebte das deutsche Stadttheater mit wohlwollendem Staunen, zu welchen Pirouetten sich die Schauspielerinnen und Schauspieler in den Inszenierungen von Herbert Fritsch aufschwingen können, die in Ausstattung und Spielweise „zeigen durch verbergen“, die mehr Typen, Puppen sind als Menschendarsteller, die in einem sehr alten Sinne verfremdet sind – und dabei zum Teil völlig auf Sprache verzichten, und/oder sie in dadaistischer Weise nutzen und dennoch oder eben deshalb in ihrer Wirkung unendlich menschlich sind. Claudia Bauer erfand mit einem bestens aufgelegten Ensemble, treibender Livemusik, Masken und choreografierten Körperbewegungen mit „humanistää!“ im Januar 2022 am Wiener Volkstheater ein Spektakel, das mit der Sprache Ernst Jandls im Wortsinn spielte. Ullrich Seidler konstatierte in der „Berliner Zeitung“ angesichts des Gastspiels beim Berliner Theatertreffen im Mai desselben Jahres: […] „ein befreiender Abend, der einen in einer für das Theater schweren Zeit an dessen unverbrauchte Gründe erinnert.“

Das Theater der Dinge in der Gegenwart ist ein Medium, das – verstärkt seit der Erfindung des „Objekttheaters“ in den 1980er Jahren, welches der Sprache entweder nicht bedarf oder in ihrer Benutzung universell ist – durch seinen besonderen Umgang mit diesem theatralen Mittel in der Lage ist, den Worten selbst ihre Würde zurückzugeben, weil es uns ihre oft übersehene Besonderheit als (ein) Ausdruck des Lebens ins Gedächtnis ruft.

„Selbst das einzige, das wir besitzen, die Sprache taugt nicht dazu, sie kann die Seele nicht malen, und was sie uns gibt sind nur zerrissene Bruchstücke.“ (Heinrich von Kleist)

Neun: Gegenwart, Fragmentierung und Wiederbegegnung

„Ich glaube, dass das Figurentheater, wenn wir an Kleist denken, dichter ans Metaphysische der Kunst gelangt, also des Lebens. Momente der Grazie, Anmut, des Poetischen – im Figurentheater spielen sie stets ganz unvermeidlich mit. Auch wenn alles derb sein kann, der Kasperl, der das Krokodil erschlägt – wir haben es mit Vereinfachungen zu tun, die ein gewisses Schillern erzeugen. Die Gesichter der Puppen sind starr, aber in ihnen ist ein Ausdruck gebannt, der, je nach Haltung, vieles erzählen kann, sogar ganz Gegensätzliches. Puppen sind sinnlich, aber auch abstrakt, sie sind Übersetzungen der Realität, es gibt kein Realismusproblem, sie sind die absoluten Geschöpfe. Maeterlinck hat sie den Schauspielern vorgezogen. In der Leblosigkeit der bespielten Plastiken leben ja unsere Fantasie und unser Mitgefühl erst richtig auf. In der unmittelbaren Begegnung mit der Puppe kann eigentlich kein Schauspieler mithalten. Eine gut animierte Puppe sticht jeden Schauspieler aus. Figuren haben einen eigenen Zauber. Animieren – was für ein schönes Wort! Das Leblose beleben! Puppen können die tiefste Art von Zuspitzung verkörpern. Was wir da sehen, ist kein kleines privates Leben. Darin steckt immer schon das Große.“ (Thomas Oberender im Gespräch mit Annette Dabs, 2014)

Selbst dort, wo das Theater der Dinge nicht radikal in den Bereich der Abstraktion vorstößt, sondern die Puppen und Figuren für den Kunstraum der Bühne in bewusster Entscheidung anthropomorph, also menschenähnlich gestaltet sind, zeigt diese Darstellungsform ihr artifizielles Potential, ist es noch in einer anderen Besonderheit weit mehr als ein „kleines Schauspiel“. Die Körper dieser Puppen-Menschen haben Nähte, sie sind zusammengesetzt, im Sinne des Wortes: gemacht. Sie können möglicherweise zerfallen, sich fragmentieren, sich neu zusammensetzen, sie sind transitorisch, vorübergehend. Sie haben Schnittstellen, an denen sie und ihr Leben sich (in der „offenen Spielweise“), mit dem des Spielers treffen können. Der „menschliche“ Puppenkörper ist dem unseren ähnlich und dennoch ein komplett anderer. Wir sehen, (wir erschrecken), wir erkennen uns – neu und anders. Oder wie Max Frisch sagt: „Die hölzernen Zwerge, indem sie spielen, übernehmen gewissermaßen unser Leben. Sie werden wirklicher als wir, und es kommt zu Augenblicken eigentlicher Magie; wir sind, ganz wörtlich, außer uns.“

Zehn: Ausweitung der Spielzone

Spätestens seit den 1990er Jahren erleben wir auf der Schauspielbühne in „Wellen“ immer wiederkehrende Experimente der Begegnung dieser beiden Formen der Darstellung, die seit der Rationalisierung der Welt – infolge der Aufklärung – einmal getrennte Wege gegangen sind. Meist initiiert durch innovative Inszenierungen, etwa von Tom Kühnel, Robert Schuster, Jan Bosse, Andreas Kriegenburg, Suse Wächter, Jarg Pataki, Christian Weise, Claudia Bauer, Jan Christoph-Gockel oder von Moritz Sostmann, treffen Menschen auf Puppen. Im Theater der Dinge gibt es dieses Zusammenspiel allerdings schon weitaus länger. So zum Beispiel als ein weitgehend aus personellem Zwang geborenes Zusammenspiel, etwa des Moritatenerzählers, der gleichzeitig auch die Figuren seiner Geschichte animiert, und damit notwendigerweise in Interaktion mit ihnen tritt. Mit der Entscheidung für die sogenannte „offene Spielweise“, in der dieses Zusammenspiel seit den 1970er Jahren künstlerisch organisiert, in seiner darstellerischen Potenz erkannt und genutzt wird, eröffnet sich ein neuer Spiel- und Kampfplatz um die Hoheit des Bühnenraumes. Im Zuschauerraum des Stadttheaters führt ein Zusammenspiel von Schauspiel und Puppenspiel regelmäßig zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für das mitunter grob vernachlässigte Genre des Theaters der Dinge, zwingt diese Begegnung doch immer auch zu einer Neubetrachtung des spielenden Menschen auf der Bühne. Verfremdet das Ding, die Puppe, das Objekt doch in bester brechtscher Manier den ganzen uns lieben, aber auch sehr gewohnten Akt einer theatralen Verabredung, den der Verwandlung. In diesem meist als Überraschung erlebten neuen Erkennen des „Zeigens und Verbergens“ könnte die Chance eines ganz neuen Aufbruchs liegen, in der Wiederbegegnung zweier Darstellungsarten, 2500 Jahre alt. Allerdings nur dann, wenn sich das Theater der Dinge nicht vorschnell „eintheatern“ lässt, wenn es die ihm eigene Kraft erkennt und es auf seine genuine Geschichte und damit sein besonderes Gewordensein vertraut, das es letztlich unverwechselbar macht.

Auftauchen

Dann kann der als schwer darstellbar erkannte Vorgang des Sterbens einer uns lieb gewordenen Ente auch andere, scheinbar schon alles über das Theater wissende Zuschauer und Zuschauerinnen überraschen, berühren oder heiter träumen machen. Auf dass die Redundanz der Performance, die Spielverweigerung semitheatraler Versuchsanordnungen, die Allgegenwart überbelichteter Ideologien, die ihre normierenden Schatten auch auf die Bühnen werfen, die zynischen Feiern einer scheinbar erklärten Gegenwart sich wieder leichtfüßig und heiter verwandeln: in Poesie. Gerne auch fröhlich untermalt vom Klirren fallender Gläser. Einzige Bedingung, wie beim Tauchen: gutes Timing.

„Heiterkeit … Sie ist das Geheimnis des Schönen und die eigentliche Substanz jeder Kunst.“ (Hermann Hesse)