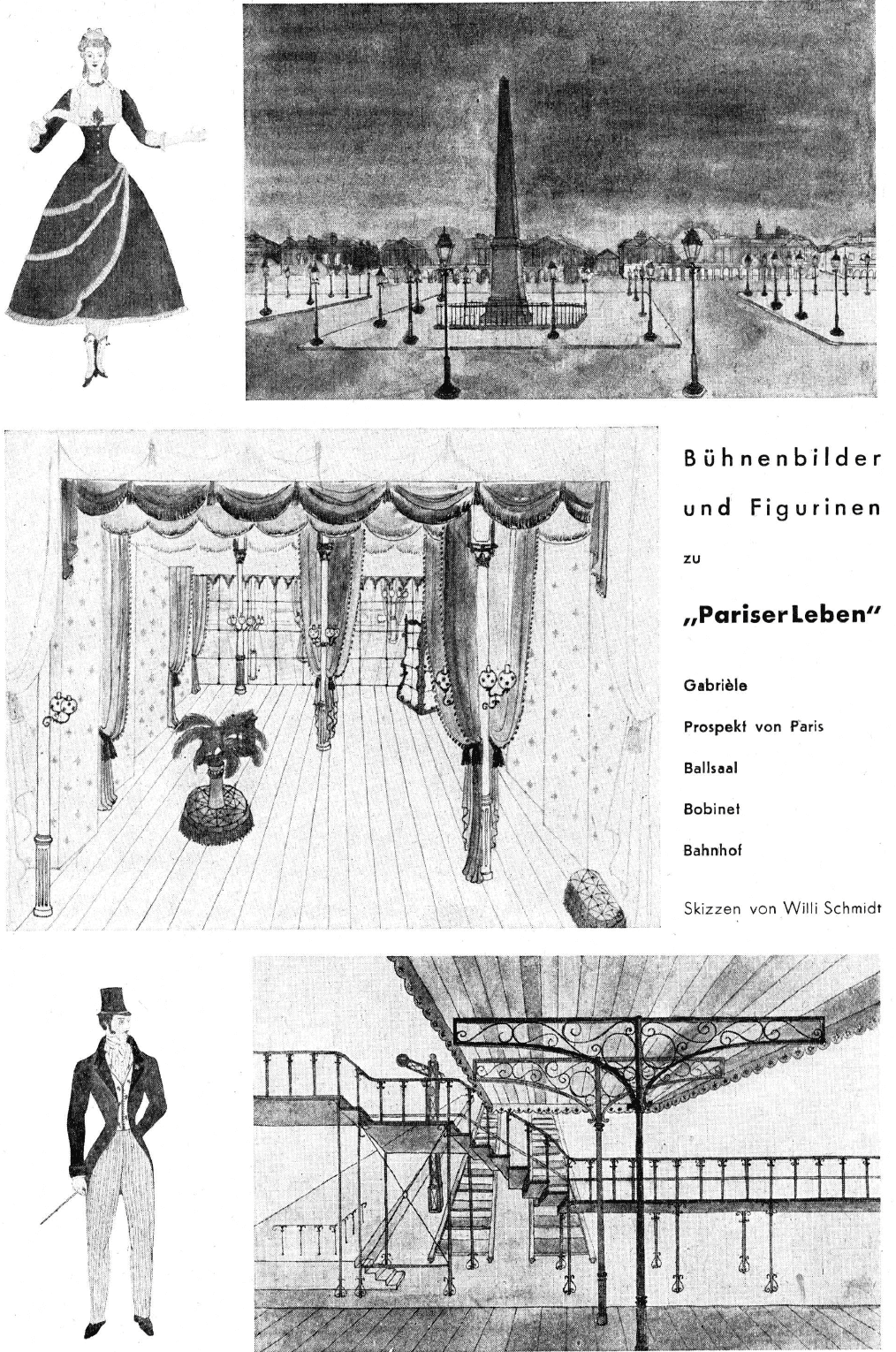

Bühnenbild

Vom Sinn und Wesen des Bühnenbildes

von Willi Schmidt

Erschienen in: Theater der Zeit: Zeittheater oder Theater der Zeit? (07/1946)

Assoziationen: Kostüm und Bühne

Auf dem Theater ist alles Bewegung. Veränderlicher ist keine Kunstform als der Zusammenklang von Geste, Mimik und gesprochenem Wort; bewegter, beweglicher, wandelbarer von Augenblick zu Augenblick ist kein Medium der Kunst als der Schauspieler. Der Mensch auf der Bühne gehört noch immer – wie seit Anbeginn der abendländischen Kultur – zu den geheimnisvollen und faszinierenden Erscheinungen unseres entgötterten Daseins; ihm, der von Dichters Gnaden aufgerufen wird, unser Schicksal in Spiel zu verwandeln, den geistigen und dreidimensionalen Raum zu schaffen; darin er agieren und sein Wesen erfüllen kann, ist die Aufgabe der szenischen Gestaltung. Deshalb ist jedes Bühnenbild verfehlt und wertlos, das die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenkt statt auf den Schauspieler, das ihn starr und schematisch einrahmt, statt seiner unwiederholbaren Gebärde die glücklichste Folie zu geben, das ihn mit üppigem Beiwerk malerischer oder architektonischer Ornamentik überwuchert, statt ihn zu erhöhen und hinauszuheben über alle Realität in das Reich des holden Scheins.

Das Bühnenbild hat seine eigenen Maßstäbe und gehorcht eigenen Gesetzen von Proportion und Perspektive. Der Baustoff, aus dem es entsteht (Leinwand auf Lattenrahmen gespannt, Pappe oder allenfalls Sperrholz), dies leichtbewegliche, zum Teil fragile Zeug schreibt ihm Gesetze vor, so verschieden von denen der „echten“ Baukunst, daß ein unleidliches Zwitterwesen...

.jpeg&w=3840&q=75)