Film

Film ohne Handlung

von Axel Eggebrecht

Erschienen in: Theater der Zeit: Objektive Kritik? (09/1946)

1.

Im Folgenden werden, obschon es so aussehen mag, keine abstrakten Kunsttheorien abgehandelt. Ich spreche in eigener Sache. Und entwickele ein paar Gedanken, die sich mir aufdrängten, als ich das Drehbuch nach der kleinen Erzählung „Rheinsberg“ von Kurt Tucholsky schrieb.

Es handelt sich also um Arbeits- Hypothesen aus der Praxis.

2.

In Tucholskys Erzählung geht nahezu nichts vor.

Zwei Liebende, Claire und Wolfgang, fahren für ein paar Herbst- tage aus Berlin nach Rheinsberg. Sie reisen in der Kleinbahn, wohnen in einem Hotelchen, essen, schlafen, besichtigen das Schloss, rudern, besuchen Läden, erleben eine Filmvorführung im Gasthaussaal und einen ländlichen Theaterabend als Nassauer durchs Fenster. Durch ihr unbefangenes, heiteres Benehmen erregen sie öfters Anstoß bei den biederen Kleinstädtern. Sie necken einander fortwährend. Sie plaudern in einer mutwillig verzerrten Privatsprache, die zwischen „baby talk" und gefrorenem Beamtendeutsch abwechselt. Schließlich fahren sie müde und sehr glücklich wieder heim. Das ist alles.

Beinahe alles. Denn unmerkbar schwingt in dem Ganzen eine freie, vernünftige, großherzige Haltung zum Leben und allen seinen kleinen und großen Aufgaben mit. Hier vor allem: zu seinen kleinen. Sobald ein gewichtiges Thema in Sicht kommt, biegt Tucholsky den Kurs scharf ab.

Also: so gut wie keine Handlung. Überhaupt keinerlei Spannung. Wenig Pointen.

Wer durchaus ein Etikett will, nenne es: ein modernes Idyll.

3.

Lässt sich das in einem Film zeigen? Genau das habe ich versucht. Es ist so gut wie nichts hinzugetan worden. Auch der Filmfassung fehlen die Konflikte und Spannungen völlig. Selbst auf ein wahres Elexier wirksamer Filmführung habe ich (nach einigem Zögern) verzichtet: auf die Überraschung nämlich, au s der so viele Filme leben.

Also ist entstanden: eine Film- Idylle. Gibt es so etwas?

Nun, vielleicht nicht so ganz voraussetzungslos. Vielleicht nur, wenn eine solche Idylle ihren Sinn deutIich erkennbar in sich trägt. das ist also eine Einschränkung, die ich selbst mache. Ich will versuchen, sie zu erklären.

Lebenselement des Films ist offenbar die Bewegung. Sie erreicht, in der einzelnen Szene, stärkste Wirkung zuweilen dadurch, dass sie fehlt. Dass der Beschauer auf ihren Fortgang wartet. Unerwartete Ruhe ruft Spannung hervor. Mittelbar bleibt das Gesetz der Bewegung auch dann wirksam.

Wie gesagt: das gilt für die einzelne Szene und ihren Aufbau. Aber ein ganzer Film ohne rechten Fortgang, ohne Entwicklung, ohne Überraschung, Ablauf, Fluß, Spannung — wie immer das heißen mag? Ohne Zweifel eine höchst fragliche Sache.

Deshalb hat diese Tucholsky-Idylle im Film einen schmalen Rahmen bekommen. Wenige Szenen nur. Sie spielen im Sommer 1945, unter Berliner Studenten, beim Aufräumen der Staatsbibliothek. Schull wird gekarrt, ein Keller aufgebrochen. Die jungen Leute entdecken den „Giftschrank“' der Nazizeit, das Lager der verboten gewesenen Bücher. Dabei auch Tucholskys Schriften, unter diesen „Rheinsberg“, das sie zumeist nicht kennen. Gespräch. Dann lesen sie, abends, gemeinsam das kleine Buch.

So beginnt der eigentliche Filmablauf.

Am Schluss aber kehren wir noch einmal zu den jungen Leuten von heute zurück. Sie haben nun, mit uns, die idyllischen Tage der beiden Liebenden erlebt. Sie sprechen darüber. Und zwar zögernd, ungewiss, was das eigentlich soll: Lauter Nichtigkeiten! Und so gar keine „Probleme“!

Einer von ihnen, der reifste und klügste, versucht, es ihnen zu erklären: „Wisst ihr, was die beiden in dem Buch tun? Sie leben! Bewusst. Ihres Daseins bewusst.“

Da wird nun opponiert: „Na hör mal! Wir leben auch! Und sind erst recht bewusst! Wir leben anders! Stärker!“

Der Erklärer bleibt skeptisch: „Meint ihr wirklich? Wir kämpfen, für gute und leider oft für schlimme Dinge. Wir reißen ein, bauen wieder auf, mühen und quälen uns, zweifeln und hoffen, wir suchen. Aber - leben? Das haben wir fast vergessen. Und deshalb ist es gut, wenn wir daran erinnert werden, dass es so etwas gibt.“

Und nachher setzt er hinzu: „Wir sind vielleicht schon zu stolz auf Untergang und Chaos. Das ist aber nicht der Normalzustand. Leben und erleben ist nicht immer dasselbe. Wir haben zu viel erlebt. Deshalb wundern wir uns, dass in diesem Buch eigentlich nichts geschieht. Aber - das ist es ja gerade...“

4.

Soweit also, im Filmbuch, dieser junge Mensch von 1945.

Er hat natürlich meine volle Sympathie. Übrigens ist er als ehrlicher junger Revolutionär gezeigt. Weshalb nun spricht gerade ein solcher Mensch so?

Aus einem ganz einfachen Grunde: seine Worte umschreiben den besonderen Sinn, den gerade jetzt und für uns ein solcher Film ohne Handlung und Sensation hat.

Wieso aber kann es „Idyllen“ geben, die für uns heute wesentlich sind?

Wir alle haben uns in diesem turbulenten Jahrhundert notgedrungen daran gewöhnt, in jedem Vorgang und in jeder Gestaltung vor allem das dramatische Element zu suchen.

Wo es etwa einmal fehlt, fühlen wir uns förmlich enttäuscht und beinahe betrogen. Wir haben vollkommen vergessen, dass es noch andere Haltungen zum Geschehen der Welt gibt als die bewusst dramatische.

Machen wir uns klar, dass unaufhörliche Dramatik (und auch die Ausdrücke Spannung, Konflikt, Pointe, Zweifel usw. besagen nichts anderes als: Dramatik) die Forderung nach fortwährender Veränderung in sich birgt. Wird das zum Lebensprinzip erhoben, so entsteht zuletzt blanker Nihilismus. Also ein echtes Nazi- Ideal.

Jede Veränderung hat ihren Sinn, aber nicht nur in der Vernichtung des gegenwärtigen Zustandes, sondern in einem Ziel. Dies Ziel kann nur als ein Zustand vorgestellt werden. Ob wir diesen Zustand tatsächlich jemals erreichen, mag fraglich bleiben; keinesfalls kann neue, unaufhörliche Veränderung dieses Ziel sein. (Selbst wenn sie es wäre…) In der Politik ist ein solches Ziel, ein solcher Zustand etwa: die klassenlose Gesellschaft (die ihre neuen Spannungen dann auf ganz anderem Felde haben wird, selbstverständlich! Aber von den heutigen „Konflikten“ aus gesehen ist sie - ein Zustand!)

5.

Auf die Kunst bezogen, bedeutet das:

Dramatik an sich ist sinnlos, wenn sie nicht das Gewinnen und Behaupten einer neuen, höheren oder jedenfalls anderen Ebene will. Bewegung um ihrer selbst willen ist leer. Nihilistisch, so bunt und reizvoll sie erscheinen mag. Sie ist eine AusdrucksIage des Lebens, aber nicht das Leben selbst.

Dies mit Nachdruck auszusprechen, bietet sich nun innerhalb des Films „Rheinsberg“ ein ausgezeichneter Anlass.

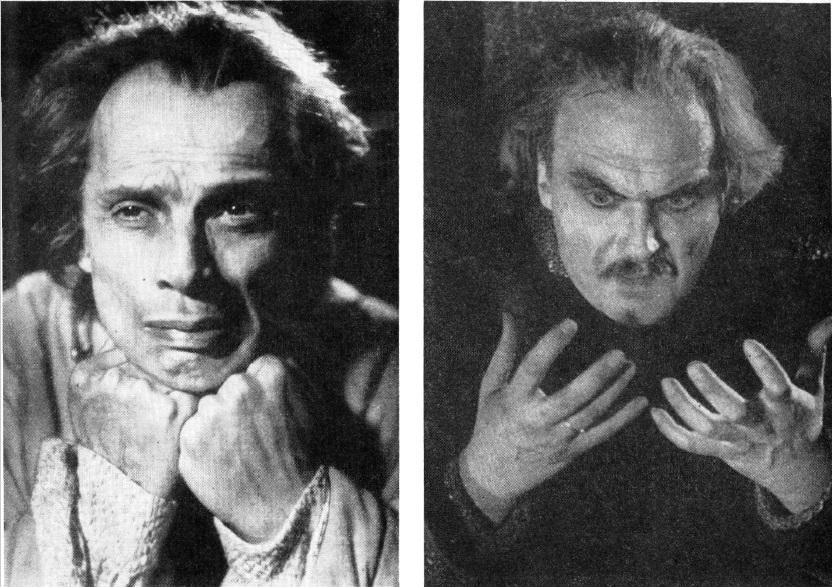

Bei Tucholsky (und im Filmbuch) besuchen die beiden Liebenden eine Kinovorstellung. Es handelt sich um Stummfilme mit Klavierbegleitung. Erst kommt einiges Belehrende und Groteskkomische.

Dann als Hauptnummer ein Schauerfilm „Das rettende Lichtsignal“.

Von der ungewollten Komik des gezeigten „Dramas“ überwältigt, fliehen die beiden aus den Reihen der selig ihr Schaudern genießenden Kleinstädter.

Ich lasse dann die beiden kurz über das eben Erlebte sprechen.

Die Claire sagt ungefähr dies: „Im Kino und im Theater und in Büchern, da passiert fortwährend was. Und im Leben gar nicht. Ist doch eigentlich komisch.“

Wolf belehrt sie: „Gar nicht komisch. Das ist eben der besondere Fall, das Schicksal, das Ereignis, auf das alle immerzu warten.

Und deshalb gehen sie ins Kino. Klar?“

Claire: „Hm… Sie flüchten also aus dem Leben, meinst du? Brauchen sie das?“

Wolf: „Hör' mal, du rührst da an Grundgesetze der Kunst! Bedenke doch: Man muss…“

Da unterbricht sie ihn unwillig: „Man ist ein scheußlisches Wort.

Und muss auch. Also lass man… Du weißt. Das genügt mir…“

6.

Hier fällt also einiges unter den Tisch, weil die charmante Claire alles andere ist als gründlich und konsequent und weil ein Film keine Diskussionstribüne ist.

Wir hier können aber ein wenig weiter denken.

Die Sache ist eigentlich ganz einfach; und deshalb, wie alles ganz Einfache, nicht so einfach erklärt.

Seit Aristoteles gilt es für ausgemacht, dass die Kunst der Menschendarstellung auf der Bühne ganz bestimmte formale und moralische Aufgaben habe.

Über die formalen ist immer gestritten worden. Zu allen Zeiten haben Dramatiker sich über die berüchtigten „Einheiten“ (Raum, Zeit, Handlung) hinweggesetzt. Moralisch aber wird auch heutzutage noch der Sinn in jener Reinigung durch Furcht und Mitleid gesucht. Freilich gibt es auch da Ausnahmen. Eine der bedeutenden ist Shaw. Obwohl selbst Moralist, stellt er die Wichtigkeit des „Konflikts“ überall in seinen Stücken (und erst recht in seinen großen Vorreden!) in Frage.

Darauf ist er durch seinen großen Lehrmeister Ibsen gekommen. Dieser entdeckte, dass sehr viele (möglicherweise die meisten) sogenannten ewigen Konflikte durch Missverständnisse zustande kommen, denen er die Bezeichnung „Lebenslügen“ gab. Der Aufhellung dieser Lebenslügen sind alle großen Ibsen-Dramen gewidmet.

Shaw geht noch weiter. Er beachtet diese Lebenslügen gar nicht erst. Er tut so, als ob es sie nicht gebe.

Er kümmert sich gar nicht erst um die sogenannten „dramatischen“ Verwicklungen, die aus absichtlicher oder unbewusster Verdrehung der natürlichen Lebensbedürfnisse und Zusammenhänge entstehen.

Daher geht es in Shaws Stücken denn auch (im üblichen Sinne) oft so undramatisch her. Die Auseinandersetzung erfolgt bereits in einem anderen, zumeist geistigen Raum. Aber sie ist immer so

fesselnd geführt, dass Shaw auch unter heutigen Menschen Erfolg hat.

Wie weit daran neue Missverständnisse schuld sind - wieviel von den altgewohnten dramatischen Bedürfnissen die Zuschauer in Shaws Stücke hineintragen, das ist eine andere Frage. Aber ein Kritiker des Jahres 2200 wird vielleicht hier die ersten Vorboten einer kommenden, menschenwürdigeren Gefühls- und Denkform feststellen können.

Einer Lebenshaltung nämlich, für die Konflikte an sich gar nichts bedeuten. Und das Ziel einer Auseinandersetzung alles.

7.

Dieser höheren Denk- und Gefühlsform neigt sich, in ganz kleinem und bescheidenem Maße, auch der Film „Rheinsberg“ zu. Das ist seine Absicht und seine Haltung.

8.

Die mögliche Gestaltung eines „Films ohne Handlung“ ließe sich aber am Ende auch noch auf andere Art beweisen. Ohne weltanschaulichen Aufwand. Aus nüchternen filmtheoretischen Überlegungen.

Es wurde und wird so viel darüber gestritten, was Film eigentlich sei.

Ist er dem Drama verwandt? Dafür spricht der sichtbare Fluss des Geschehens. Oder ist er eigentlich epischer Natur? Dafür spräche erst recht vieles. Große Romane haben einige der wirksamsten Filmstoffe geliefert; und gerade alterprobte Bühnenwerke müssen meist weitgehend umgeformt werden, um im Film zu wirken. Aber auch lyrische Elemente sind zuweilen filmgestaltend: man denke an die Schilderung einer Nacht und eines frühen Morgens in dem russischen Film „Weg ins Leben“! Keine Bühnenszene und keine Prosaseite vermöchten das mit gleicher Eindringlichkeit.

Indes, alle solchen Erwägungen gehen (meine ich) überhaupt in die Irre. Es ist sinnlos, Vergleiche mit einzelnen Gattungen der Wortkunst anzustellen; denn Film ist etwas grundsätzlich anderes. Eine neue Kunstart, etwa zwischen der Wortkunst und der bildenden Kunst einzuordnen, zu denen beiden sie Berührungen hat.

Das Material des Films ist das bewegte Bild. Mit diesem Material vermag er in hervorragender Weise Abläufe wie Zustände darzustellen.

Aber natürlich hat er auch in eben diesem Material seine Begrenzung.

So wie dem Ton und Stein des Bildhauers die Farbe und die Bewegung mangeln, so wie die Töne und Harmoniegesetze des Musikers immer nur Empfindungen und niemals eindeutige Gedankenabläufe hervorrufen können und wollen, — so scheitert der Film überall da, wo er über sein Material hinaus etwas ihm Fremdes auszudrücken strebt.

Natürlich ist innerhalb der Filmgesetzlichkeit vieles denkbar: Montagen, die an Whitmans hymnische Lyrik erinnern; spannungsvolle Szenen, die minutenweise dramatische Wirkung verspüren lassen; vor allem der breite, ausgiebige Ablauf von Zeiten, Epochen, ganzen Menschenleben, wie das sonst nur die Epik zu zeigen vermag.

Aber - das alles sind Vergleiche! Es ist nicht Wesensgleichheit. Eines hat der Film vor allen diesen Wortgebilden voraus, denen er hier und dort ähnelt:

Die Genauigkeit des völlig realistischen, bewegten Bildes. Das erbarmungslose Detail. Die Großaufnahme also, das Verweilen auf der Einzelheit, das Betonen durch Auswahl, durch Wiederholung, durch Beleuchtung, durch Einstellung usw. (Und, das ist schon oft entwickelt worden: -die Freiheit dieser Wahl macht ihn eben zur Kunst!)

9.

Und nun kommen wir zu unserer Filmidylle.

Selbstverständlich kann der Film, der also keinesfalls irgendwelchen dramatischen Gesetzen unterliegt, sich unter vielen anderen Zuständen (oder geruhsamen, kaum wahrnehmbaren Abläufen) auch den idyllischen aussuchen.

Er hat das auch schon öfters getan, zum Beispiel in dem schönen amerikanischen Streifen „Es geschah in einer Nacht“. Zwar machte der Regisseur ein paar Konzessionen, indem er im Anfang eine Flucht mit Sprung ins Wasser - und am Schluss eine durcheinandergewirbelte Hochzeitsgesellschaft zeigte; aber der Film enthielt eigentlich weiter nichts als das Zusammenreisen zweier einander unbekannter junger Menschen in einem Autobus, ihr erwachendes Interesse füreinander, ihr Sichkennenlernen fürs Leben. Alles andere war Beiwerk, das wir in der Erinnerung vergessen.

10.

Nun mag man sagen: Das war eben doch ein dramatischer Vorgang, oder jedenfalls war es eine Handlung: die Heidin und der Held lernten einander kennen und lieben.

Gut. Dann hat meinetwegen auch „Rheinsberg“ seine Handlung: Claire und Wolfgang lieben einander; und erleben, wie sehr diese ihre Liebe anders ist, als die Menschen das im allgemeinen von einer Liebe erwarten.

Aber ich bezeichne das nicht als Handlung, sondern als einen Zustand. Es ist natürlich ein Zustand, der seine Spannung in sich trägt.

Wenn Paul Wiegler einmal Dramatik als den Wettstreit von Energien erklärt hat, so ist am Ende alles dramatisch, selbst das Nichtgeschehen: weil es durch seine Bewegungslosigkeit reizt.

Ich selbst bin alles andere als ein Idylliker. Gerade deshalb finde ich es geradezu aufregend, einmal den Versuch zu machen, ob wir überhaupt noch (oder schon wieder) fähig sind, die Stille des selbstverständlichen Lebens zu genießen, seine dichte Süßigkeit nachzukosten, seine stumme, beharrliche Kraft leise wirken zu lassen.

Vielleicht sind wir nach Angst, Not, Flucht und unendlicher Erwartung, nach dem Lärm der Bombennächte und dem unaufhörlichen Anruf der großen Entscheidungen besonders befähigt, uns dem Bewusstsein des ereignislosen Lebens an sich einmal ganz, ohne Einschränkung, aber auch ohne Zusatz, hinzugeben. Ich weiß es nicht. Aber ich habe es versucht.

Deshalb habe ich den Film „Rheinsberg“ geschrieben.

.jpeg&w=3840&q=75)