Pressestimmen Deutsche Erstaufführung

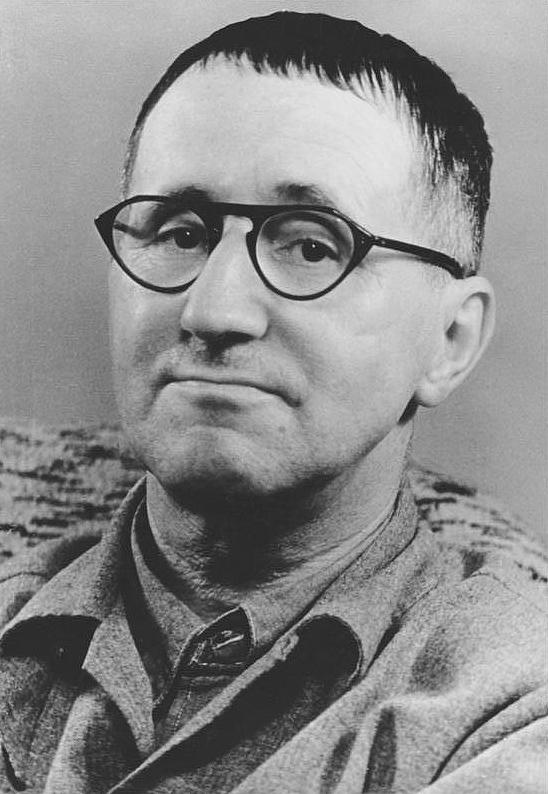

„Mutter Courage und ihre Kinder“. Eine Chronik aus dem Dreißigjährigen Kriege in zwölf Bildern von Bertolt Brecht.

Musik: Paul Dessau. Deutsche Erstaufführung in Max Reinhardts Deutschem Theater Berlin.

Erschienen in: Theater der Zeit: Verantwortung für die Rolle (02/1949)

Assoziationen: Theatergeschichte Dossier: Bertolt Brecht Bertolt Brecht Deutsches Theater (Berlin)

Drei Umstände sind es, die die Brecht-Premiere des Deutschen Theaters aus der Reihe sonstiger Ur- und Erstaufführungen herausheben: die Wiederkehr des repräsentativen deutschen Dramatikers dieser Epoche, die Begegnung mit seinem jüngsten Werk, und die Tatsache, daß auch heute noch in dem angeblich von aller schauspielerischen Potenz verlassenen Berlin so Theater gespielt werden kann, wie es hier geschah. Jedes für sich hätte genügt, um einen mehr als gewöhnlichen Erfolg zu begründen; aus dem Zusammentreffen der Faktoren entstand ein theatralisches Ereignis, wie auch in anderen Zeiten nicht oft schütternder und tiefer aufwühlend erlebt wurde. Ein viertes kommt freilich entscheidend hinzu: das Thema des Abends. „Mutter Courage und ihre Kinder“ – das ist nicht nur, wie auf dem Theaterzettel angegeben, „eine Chronik aus dem Dreißigjährigen Kriege in zwölf Bildern“.

Dieses Stück ist weder eine Sammlung saftiger Anekdoten im Landsknechtston noch lediglich im Zeitsinn dramatisierte Historie noch historisch aufgeputztes Gegenwartstheater. Dennoch ist es ein Stück von unmittelbarster Zeitnähe. Denn Bertolt Brecht – und zwar der Brecht der „Dreigroschenoper“, doch um vieles reifer, ja weiser geworden inzwischen – hat von Grimmelshausen wie seinerzeit von John Gay nicht mehr als eben die Anregung und den Umriß genommen. Nur wie ein Schemen noch ist hinter seiner „Mutter Courage“, die vom Kriege und für den Krieg lebt und am Kriege leidet, wie nur eine Mutter leiden kann, der ein Kind nach dem anderen von ihm genommen wird, die „Ersatzbetrügerin und Landstörtzerin“ des Urbildes zu sehen. Um so deutlicher aber tritt hinter beiden das Andere, Eigentliche hervor, das zu gestalten das wirkliche Anliegen des Dichters war: das Bild des Krieges – nicht umschrieben mit seinen Wirkungen, nicht zurückgeführt auf die Kräfte, die ihn auslösen und bewegen, sondern der Krieg selbst, das unheimliche, gestalt- und wesenlose Lebewesen Krieg, das sich aus sich selber nährt, das an sich selber wächst und groß wird, indem es die Menschen, indem es vor allem aber die Menschlichkeit und die Menschenwürde entmenschlicht, ausrottet und vertilgt.

So erscheint alles, was auf der Bühne geschieht, nicht mehr selbständig, so sind alle Personen, die den Schauplatz betreten, nicht mehr primär um ihrer selbst willen da, sondern alles, Ding, Ereignis oder Mensch, wird zum Bestandteil – nicht etwa zum Objekt! – des Krieges. Nur er ist selbständig, ist primär, alles andere existiert und bewegt sich nur in der Relation zu ihm. In solcher Sicht werden gewiß auf eine ebenso bedrohliche wie groteske Weise – die Mischung von Humor und Grimm ist überhaupt bezeichnend für das Werk – die tatsächlichen Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Zugleich aber öffnet sich in dieser verkehrten Welt, in der auch alle ethischen Gesetze ihre Vorzeichen vertauschen, ein Blick auf die Widermenschlichkeit des Krieges, eine Ansicht des malmenden Räderwerks seiner Maschinerie, wie sie so erschreckend nie zuvor auf der Bühne gegeben wurde.

Das ist im übrigen mit all seinem bitteren Hohn und seiner unpathetischen Sachlichkeit, mit seinen Wahrheiten, die nicht ausgetrommelt werden, und seinen Menschen, die um dieser Wahrheiten willen keinen Zug von ihrer bunten, prallen Lebensfülle einbüßen, ein überwältigendes, großartiges Stück Theater. So undramatisch die Anlage des Ganzen mit der chronikalischen Folge seiner vielen Bilder erscheint, jedes Bild ist ein Drama für sich, mit jedem Bild werden die Entscheidungen, die die Courage und ihre krüppelige Kattrin – die einzigen Menschen, die bewußt inmitten der Marionetten des Krieges stehen – zu treffen haben, höher gesteigert, und die Spannung läßt in keinem Augenblick nach.

Sie kann es um so weniger, als sie getragen wird von einer Aufführung, wie man seit dem Kriege in der Schumannstraße keine sah. Äußerste Sorgfalt in der Besetzung und das Zusammenwirken des Autors mit einem so feinfühligen Künstler wie Erich Engel in der Regie ergab eine Aufführung ganz aus einem Guß. Auf der beinahe kahlen Bühne Heinrich Kilgers wurde vor dem nackten Rundhorizont eine unerhört präzise Vorstellung von der szenischen Wirklichkeit des Stückes ebenso unerhört präzise verwirklicht. Geist und Worte waren Alleinherrscher auf der Bühne.

Nur die bedeutendsten darstellerischen Leistungen aus der langen Liste seien hervorgehoben: die wunderbare Verschmelzung von Rolle und Gestaltung vor allem anderen, die die Courage Helene Weigels zu einem großen, unvergeßlichen und unwiederholbaren künstlerischen Erlebnis machte. Derbsaftig zu Anfang, hart wie ihr fränkisch-bayrischer Dialekt, beherrscht von zwei Trieben: Geld zu gewinnen und ihre Kinder zu bewahren, dann langsam zermahlen, immer grauer, ärmer, unansehnlicher und kleiner, geschlagen vom Schicksal und vom Krieg, der stärker war als sie – eine Gestalt, in der die Dichtung Leben wurde. Ebenbürtig neben ihr die junge Angelika Hurwicz in der Rolle der stummen Tochter, in jeder Bewegung ihres Körpers, in jedem Zucken des Gesichts, in jedem Blick des Auges erfüllt von dem Ausdruck, für den ihr die Sprache fehlt. Auf der männlichen Seite unter vielen hervorragenden der holländische Koch Paul Bildt mit seinen krachenden Kehllauten und der schmierig pfäffische Feldprediger von Werner Hinz.

(„National-Zeitung“ – H. R. Mann)

In den zwanziger Jahren wurde der Bühnenstil, den Bertolt Brecht sich für die Darstellung seiner Werke geschaffen hat und der Wort, Musik und Bild gleichermaßen umfaßt, oft als sektiererischer Experimentierstil aufgefaßt. Vor dem kahlen Kuppelhorizont stehen wenige Versatzstücke, wenn der kurze, nur die untere Bühnenhälfte bedeckende Vorhang aufgeht, der in den Pausen zur Projizierung von Texten benutzt wird. Das dünn besetzte Orchester sitzt in der Loge, ohne den Raum akustisch zu füllen. Die Schauspieler spielen mit beherrschten Gesten, vermeiden Emphatik und Crescendo. Die Songs werden an der Rampe vorgetragen, während die Aktion auf der Bühne stehenbleibt. Dem an die Illusionstechnik der Richard-Wagner-Bühne gewöhnten Ohr und Auge erschien Brechts Apparat karg und asketisch.

Schon in den Aufführungen der „Dreigroschenoper“ und der Komödie „Mann ist Mann“ wurde mit Erstaunen bemerkt, welche Illusionskraft die scheinbar kärglichen Mittel der Brecht-Bühne ausübten. Es stellte sich heraus, daß die Sparsamkeit in den Instrumenten, die geringe Lautstärke der Intonierung (des Wortes und der Musik), die kaum aus dem Grau geborenen Farben eine außerordentlich reiche und feine Skala an Zwischentönen und eine nie das Extreme streifende Steigerung der Mittel erlaubten. Die Details prägten sich auf Auge und Ohr der Zuschauer leicht und tief ein, so daß Brechtsche Melodien, Formulierungen und Bilder unverwischt im Gedächtnis haften blieben, selbst wenn der von ihnen gefaßte Gedanke dem einzelnen nicht unmittelbar einleuchtete oder gar widersinnig erschien.

Die sparsame Behandlung der Mittel auf der Brecht-Bühne ist weder ästhetische Spielerei noch das Gegenteil: asketische Kunstverachtung. Sie hilft dazu, den Inhalt der Dichtung dem Zuschauer transparent und faßlich zu machen. Während die romantische Illusionsbühne, die in Richard Wagner gipfelt, sich in Farben und Klängen ins Fortissimo steigert, den Zuschauer emotional zu packen und hinwegzutragen sucht, beharrt Brecht meist auf der Lautstärke der Umgangssprache. Er spielt dem Zuschauer die von ihm erwartete gesteigerte Emotion nicht ständig vor, sondern nötigt ihn, sie sich aktiv zu erwerben wie beim Lesen eines in klaren Lettern gedruckten Buches.

In der Ausgestaltung seiner Mittel ist Brecht keineswegs traditionslos. Er nimmt Anregung von der Moritat bis zum chinesischen Theater auf. Er zielt beharrlich darauf ab, daß die Illusion den Zuschauer nicht einschläfert, daß der Hörer nicht glaubt, er habe etwas verstanden, was er in Wirklichkeit nicht verstanden hat – eine Quintessenz des dekadenten romantischen Theaters und der modernen Amüsierkunst. Er zwingt das Publikum, seine Kunst entziffern zu lernen, wie eine fortschrittliche Gesellschaft ihre Analphabeten lesen lehrt. Er bekämpft den von der dekadenten bürgerlichen Ideologie über das Kunstverständnis verbreiteten Mystizismus und Aberglauben.

Brecht stellt sich unter neuen historischen Umständen neu die Aufgabe, das Theater als bewegenden gesellschaftlichen Faktor zu erhalten. Brecht nimmt das Theater als Kunst – die Kunst selber – vielleicht ernster, als sie je genommen wurde. Er sieht, daß sie nur als eine gesellschaftliche Angelegenheit wirklich ernst genommen werden kann. Von vielen Reformversuchen der zwanziger Jahre, die in ähnliche Richtung faßten, unterscheidet sich Brecht dadurch, daß er seinen Stil nicht vornehmlich von der Gestaltung des Stoffes, sondern vom Verhalten des Zuschauers ableitet. Sein Stil ist also nicht, wie üblich, aus dem Werk allein und einer eingeführten Gestaltungstradition entwickelt, sondern sucht zunächst gesellschaftliche Bedürfnisse zu ergründen und zu erfüllen. Die von Brecht gebrauchten Begriffe „episches Theater“, „Lehrstück“ sind keine formalistischen Dogmen, sondern Stationen des Experimentierens, die nicht die Abschaffung des „Dramas“, sondern vielmehr dessen neue Begegnung mit dem Zuschauer bezwecken, und zwar eine verbindlichere Begegnung als auf dem traditionellen Theater. Die Diskussion hierüber ist keineswegs abgeschlossen. Die Aufführung der „Mutter Courage“ gibt nach langer Pause die Gelegenheit, sie endlich auch in Berlin an einem Meisterwerk wieder zu eröffnen.

(„Neues Deutschland“, Max Schroeder.)

Es war einer der großen Theaterabende, wie sie die deutsche Hauptstadt vor 1933 kannte. Es war das in vieler Hinsicht bedeutendste Theaterereignis seit 1945. Uns ist kein deutscher Dramatiker bekannt, der so sehr Dichter wäre wie Bertolt Brecht. In seinem Werk lebt der Funke dessen, was man Genie nennt.

Diese Vorbemerkung halte ich für notwendig, damit man mich nicht mißverstehe, weil ich grundsätzliche kritische Einwände zu machen habe. Es ist vielleicht überhaupt gewagt, sie in einem Rahmen zu machen, der viel zu eng ist, als daß man sie ausführlich genug begründen kann. Und dennoch halte ich sie – gerade weil es sich um einen großen Dichter handelt, der uns nahesteht – für unvermeidlich.

„Mutter Courage und ihre Kinder“ ist, wie der Dichter selbst sagt, eine „Chronik“, sie soll bewußt „episches Theater“ sein. In zwölf „Bildern“, weiter aufgelockert durch Songs, wird das Schicksal einer Marketenderin, der Mutter Courage, erzählt. Nun darf man selbstverständlich eine Dichtung von Brecht nicht in einem Atem nennen mit jenen Produkten „epischen Theaters“, jenen saft- und kraftlosen Bilderfolgen vornehmlich amerikanischer Herkunft, die uns in den beiden letzten Jahren in monotoner Langweiligkeit als Dramen-Ersatz geboten wurden. Das wäre Blasphemie. Aber ich glaube, daß es grundsätzlich darauf ankommt, den gleichen Weg, die gleiche schöpferische Methode und Richtung zu erkennen (trotz der meist diametralen Gegensätzlichkeit im Weltanschaulichen). Die erwähnten Schmarren zeigen nur, wohin die Gestaltungsmethode des „epischen Theaters“ zwangläufig führt und führen muß, wenn sie nicht von einer dichterischen Potenz wie Bertolt Brecht praktiziert wird: zum Absterben des Theaters.

Und nun stellen wir zur Diskussion, ob nicht Brechts wahrhaft große, erschütternde Wirkungen sich stets nur dort einstellen, wo sich der epische, lehrhaft erzählende Ablauf der Fabel zu Komplexen verdichtet, die – gegen Brechts Theorie – echte, herrliche Dramatik im ursprünglichen Sinne sind. Man denke etwa an die Szenen um den Tod der beiden Söhne. Man denke an das aufrührende Geschehen vor der verbrannten Bauernhütte, wo die stumme Kattrin (in Fortsetzung einer schon im zweiten Bild mit der Lagerhure Yvette konsequent exponierten dramatischen Handlung) das Kind auf den Knien wiegt. Und man denke schließlich an das mit stürmischem Applaus bedachte Bild, wo Kattrin bei dem Versuch, die bedrohte Stadt Halle zu retten, ihr Leben opfert. Das alles ist nicht episch, sondern echt und tief dramatisch.

Genau so wie alle Diskussionen und Reflexionen des Feldpredigers und des Kochs nur deshalb mehr fesseln und stärker mitgehen lassen als die Gespräche anderer Gestalten, weil sie durch dramatische – nicht bloß epische – Fäden mit dem Handeln der Mutter Courage organisch verknüpft sind. Und umgekehrt: Wer möchte nicht manches Kapitel der „Chronik“, wer möchte nicht die meisten, wenn nicht alle (an sich oft sehr schönen) Songs missen? Hier hätte, so glaube ich, die grundsätzliche Diskussion einzusetzen. Konkret, vom Werk und seiner Wirkung (auch auf ein anderes Publikum) ausgehend; weniger von dramaturgischen Theoremen. Denn zur Brechtschen Theorie und unserer gegensätzlichen kommt wesentlich, meist sogar entscheidend, ja, nicht nur die dichterische Praxis Brechts, sondern vor allem auch die Praxis der Bühne: der Regie sowohl wie der Darstellung.

Sie unterstreichen das Gesagte noch stärker. Die Aufführung, von Erich Engel und Bertolt Brecht selbst bis an die Grenze des heute in Berlin überhaupt Möglichen gesteigert, war trotz ihrer epischen Breite herrlich. Die Führung der Schauspieler – zum Teil neuer, junger oder bisher unbekannter Schauspieler – war eine reine Freude. Die Bühnenbilder Heinrich Kilgers: mustergültig in ihrer zurückhaltenden, präzisen Ausdruckskraft.

Und die Darsteller? Man sollte die Mehrheit der Berliner Schauspieler am Beispiel Helene Weigels (Mutter Courage) studieren lassen, wie man in absoluter Unpathetik und Schlichtheit höchstes menschliches Pathos erzielt. In ihr sind die vielumstrittenen, fast immer verschwommen gebrauchten Begriffe „realistische Darstellung“ und „szenische Wahrheit“ eindeutig umrissen. Da gibt es in den ganzen vier Stunden der Aufführung keinen falschen Ton, keine überflüssige Geste. Da stimmt alles, selbst das kleinste Detail aus dem Alltagsleben, und bleibt dennoch völlig fern von jeglichem Naturalismus.

Dem Deutschen Theater und seinem Intendanten gebührt der Dank Berlins. Hier wurde, das sei trotz unserer Einwände betont, wiederum eine kulturelle Tat vollbracht.

(„Vorwärts“, Fritz Erpenbeck.)

.jpeg&w=3840&q=75)